民建先賢:胡西園

胡西園

在我童年時,電燈泡漂洋過海首先出現在上海。入夜,看著大商鋪櫥窗里安裝的閃閃發亮的電燈泡,久久不愿離去,常常對著這種新從外國傳來的炭絲電燈泡發呆,看到它不用油,又不須火,也能發出光來,倍感新奇。由此,我對電燈泡產生了極大的興趣。以后,我常常設想如何制造電燈泡。——胡西園

懷著這好奇心,數年后他筑就了他的夢想,成功制造出我國第一只電燈泡和第一根日光燈管,創辦中國第一家燈泡廠,被譽為“中國燈泡之父”、“中國電光源之父”和“中國照明電器工業的開拓者”。他是中國民主建國會發起人之一,曾受到毛澤東和周恩來親切接見的發明家、實業家胡西園。

胡西園與夫人於森齡。

“中國燈泡之父”照亮中國

追憶商海往事前塵,記敘著胡西園的燈泡故事。1897年,胡西園出生于浙江鎮海一殷富之家。少年就讀縣立中學(現)時,便對工藝制造懷有濃厚的興趣。后考入浙江高等工業學校電機系學習,1920年畢業。

作為一個工科畢業生,胡西園對技術開發抱有濃厚興趣。當時,中國的電燈泡市場完全為外國人壟斷,沒有國產燈泡。為了改變這種局面,胡西園立志要“讓中國人能夠用上中國人自己制造的電燈泡”。于是,他把業余時間投入到了電燈泡制造技術國產化的研究,他的一些朋友也加入到了研制隊伍。當時,電燈泡制造工藝,雖已在國內外雜志上作過零星介紹,但系統的技術資料,還未能為國人所盡睹。胡西園等人便根據零星材料,結合實物不斷琢磨、不斷試驗。失敗、總結,再失敗、再總結……經過無數次試驗,終于在1921年4月4日成功地制造出了第一只國產電燈泡——長絲白熾泡。

國產燈泡的研制成功,在當時確是件了不起的事。正如胡西園后來回憶所說:“在人類登上月球的今天,一只電燈泡已經不足為奇了。但是在六十年前的舊中國,連一根釘子也要向外國人買的時代,中國人要自己制造出一只電燈泡,確實不是一件容易的事。”

燈泡研制成功,便是投入辦廠生產。為了辦廠,胡西園變賣了部份家產,勉強籌集到3萬元原始資本,購得兩套制電燈泡的舊機器。1922年4月,在上海北福建路唐家弄242號租了一間房屋,因陋就簡地開辦了一家電燈泡制造工場,開始生產燈泡。其時,成本大于銷價十幾倍,產銷十分艱難。

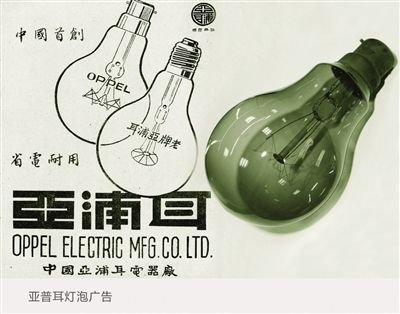

1922年11月,德國電器專家亞浦耳(OPEL)在上海甘肅路開辦的小型燈泡廠——亞浦耳公司電器廠,因經營不善準備出讓,胡西園聽了十分感興趣。1923年春,談判成功,胡西園花2萬元盤進該廠,工廠規模擴大,創立了自己的燈泡廠。

亞浦耳工人吹制燈泡時的工作情形。

胡西園接辦該廠后,考慮到該廠在社會上已有一定的影響,加上當時人消費有崇洋心理,決定繼續沿用原來的廠名和商標。但他沒有全部照搬,而是作了三點修改,一是在廠名上冠以“中國”兩字,稱中國亞浦耳燈泡廠;二是在商標“亞浦耳”前加上“國貨”兩字;三是以“OPPEL”為洋文商標,“亞”字為中文商標,既可與原來的OPEL相區別,又可使中文譯音不變。同時,繼續聘請亞浦耳為工程師,專門在廠內設了一個研究機構,進行技術攻關。1924年亞浦耳回國后,胡西園一人獨力擔當起全部工作。這樣,胡西園的“亞”字燈泡終于打響了。1925年,胡西園任公司總經理兼總工程師,包攬了全廠業務和主要工程制造技術,并與外資產品激烈競爭,終力挫美國產品。

1939年,胡西園在重慶設立總辦事處,購買土地,建造廠房,安裝機器設備,建立了亞浦耳燈泡、熱水瓶、玻璃料器、制革、化工等八個工廠。

1946年,胡西園試制成了國產第一支日光燈管。1950年,正式投產日光燈。

20世紀30年代的亞浦耳廠房外景。

發起成立中國工業協會

抗戰中,愛國實業家要抱團發展,抵制外來侵略。據胡西園《CC系操縱全國工業民眾團體內幕》載:“八·一三”抗日戰起,我遷廠赴內地,由于若干會員工廠的要求,盼望中華工業總聯合會在抗日期間,仍能為內地工廠盡一些服務工作,由理事會決議公推我為中華工業總聯合會駐渝總代表,并由郭順代表全體理事舉行授印儀式。我們到重慶后,國民政府的一群貪官污吏接踵而來,重慶成了國民黨政府的“陪都”。

各地工廠內遷重慶之后,于1938年4月17日成立了遷川工廠聯合會,繼之有重慶廠商聯合會、重慶中小工廠聯合會、西南實業協會、戰時生產促進會等工業團體成立。

1942年9月間,胡西園等籌議組織中國工業協會,由胡西園、潘仰山、吳羹梅、余名鈺、馬雄冠等為籌備委員,以胡西園為主任委員。籌委會辦事處設在重慶白象街116號中國亞浦耳廠總管理處。胡西園表示,為國家的工業,為自己的工廠,把中國工業協會籌備工作搞起來。

“火柴大王”劉鴻生在重慶辦有幾個工廠。他的火柴原料公司的辦事處就在重慶林森路太平門處,與胡西園在白象街的亞浦耳廠總管理處背面斜角,所以相距不遠,因此劉鴻生與胡西園常相互往來走動。胡西園為了籌建中國工業協會,成天和工商界人士及各方忙碌著。胡西園講“我與劉鴻生兩人從早到晚沒有進過午膳晚餐,從饑腸轆轆到枵腹無聲……服務員從廚房里搜出七只生雞蛋……還剩一只生雞蛋,劉與我再三推讓,不得解決。劉鴻生遂說,好吧,我們在戰時后方,來度一次公平合理的患難生活。結果,我吃蛋黃,他吃蛋白……”

中國工業協會的籌建緊羅密鼓,吸引著大批實業家參加。有一天,“味精大王”吳蘊初去白象街訪胡西園,表示愿參加中國工業協會籌備工作,這種對工業的熱忱行動令胡西園表示歡迎。有一次開好了籌委會后,吳蘊初留在白象街辦事處與胡西園同進晚膳。飯后吳蘊初與胡西園同到胡西園的私人休息室促膝談心,吳蘊初很坦率地對胡西園說他不久將要出國一行,極盼能有一個全國性的工業團體的榮譽頭銜,如能得到中國工業協會理事長頭銜,他不但在國際上很有體面,而且在國外行動也可以得到許多方便,他真誠地希望胡西園這次幫他的忙。胡西園想他畢竟是個實業家,不是靠一張嘴自我吹噓的人。隔日胡西園與接近的幾位工業家談起此事,大家認為吳蘊初既托了劉鴻生,劉亦專誠與胡西園說過,最后吳蘊初還親自向胡西園說了真心話。為了顧及各方面,可以考慮吳蘊初要求。經幾次座談商討,大家一致推吳蘊初為未來的中國工業協會理事長。

經過幾個月籌備工作,于1943年3月18日在遷川工廠聯合會的會場,召開中國工業協會成立大會,票選劉鴻生、蘇太余、潘仰山、胡西園、潘昌猷、胡光鑣、吳蘊初、李燭塵、吳羹梅、余名鈺、章劍慧、厲無咎、薛惠麟、胡厥文、馬雄冠、周茂柏、李祖紳、張劍鳴、李允成、顏耀秋、王佐才等為理事。3月25日在林森路國際聯歡社召開第一次理事會,選出蘇太余、劉鴻生、胡西園、潘仰山、潘昌猷、吳蘊初、吳羹梅等為常務理事,公推吳蘊初為理事長。

同年10月中國工業協會重慶市分會籌備成立,選舉化學家李燭塵為重慶市分會理事長。

亞浦耳工人吹制燈泡時的工作情形。

參與發起民主建國會

1945年8月21日下午,黃炎培和楊衛玉到六廠聯合辦事處與胡厥文談論抗日戰爭勝利后國家的前途問題,一致認為民族工商界不能只埋頭搞實業,還必須有一個自己的政黨,取得應有的地位。于是,決定共同發起組織一個新的政黨。胡厥文提出,工商界目前關心國家大事的人不多,且大都不擅長搞政治,要成立自己的政治團體,就必須聯合社會上對政治研究有素的人士參加,將民間力量擴大起來,才能相得益彰。經研究,決定邀請章乃器、施復亮、孫起孟參加籌備工作。

《中國民主建國會簡史》載:9月17日,毛澤東在曾家巖招待重慶部分工業界人士,胡西園有幸其中。隨后,胡厥文、李燭塵、顏耀秋、吳蘊初、胡西園、吳羹梅等在桂園宴請毛澤東、周恩來等中共領導人。不久,毛澤東、周恩來、王若飛在重慶中共代表團駐地會見了重慶工商界各團體的負責人,胡西園也再次受到毛澤東、周恩來的接見。毛澤東向他們介紹了國內外形勢和中國共產黨和平建國的基本方針、民族工商業政策、中國民族工商業的發展道路等問題,使在座的工商界人士加深了對共產黨的了解,對蔣介石堅持內戰獨裁的陰謀也有了警惕。

隨著形勢的發展,建立新政黨的籌備工作也進一步加快。9月11日晚,黃炎培、胡厥文、楊衛玉、章乃器、胡西園、吳羹梅等再次開會,討論政黨的籌組工作,由章乃器負責起草綱領。9月29日,黃炎培、胡厥文、楊衛玉、胡西園、吳羹梅、章乃器、孫起孟、章元善聚會,商定組織名稱為“民主建國會”。10月3日,黃炎培、胡厥文、章乃器、楊衛玉、孫起孟、吳羹梅、章元善、李燭塵討論通過了《民主建國會政治主張》。10月6日,黃炎培、胡西園、章元善、楊衛玉、孫起孟再次就政治主張和組織原則進行了討論。

在緊張籌備的關鍵時刻,10月19日,周恩來應西南實業協會邀請,發表了題為“當前經濟大勢”的演講,肯定了工商界關心政治是個進步。周恩來的演講對胡西園與黃炎培、胡厥文等籌組民主建國會起了積極的促進作用。10月12日,主要籌組人員討論了《民主建國會章程(草案)》。11月16日,又開會決定將《民主建國會政治主張》改為《民主建國會政治綱領》。11月28日,民主建國會籌備會議在遷川工廠聯合會舉行,30多人出席了會議。會議推舉黃炎培、胡厥文、章乃器、胡西園、孫起孟、章元善、施復亮、酆云鶴、胡子嬰、辛德培、黃墨涵、張雪澄、陳之一(鈞)、徐崇林、周子義(煥章)為籌備干事。

1945年12月16日下午,民主建國會成立大會在重慶白象街西南實業大廈舉行。胡西園致詞:“本人辦工廠20年,埋頭苦干,無暇作團體活動,但也深深感到有意見不能上達,因此也覺得組建一個組織的必要.本會并非完全屬于工業界,亦并非完全為工業界謀利益.本會為全人民謀幸福,為社會謀繁榮,然后工業才有出路。”據《民主建國會成立記錄》:在無候選人的理事海選中,胡西園以75票的高票,僅次于胡厥文、章乃器、黃炎培,被選為理事。據12月19日《第一次理監事聯席會議記錄》又以18票的高票選為常務理事。據孫起孟記錄的12月20日《笫一次常務理事會議記錄》:胡西園兼任對外聯絡組主任。

胡西園與友人在電器廠合影。