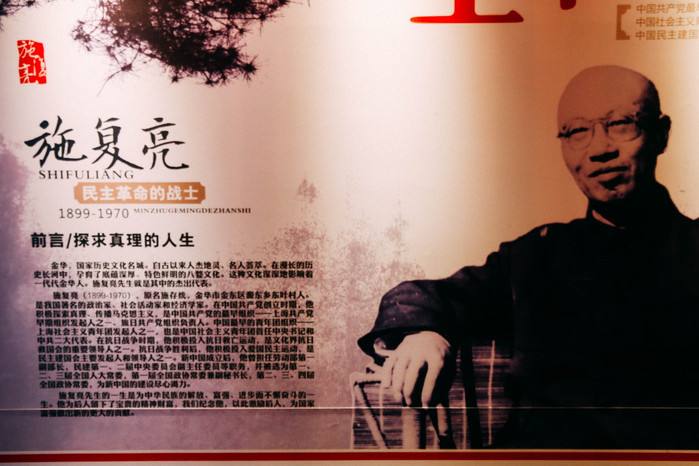

民建先賢:施復亮

?

施復亮

?

施復亮(1899 —1970),原名施存統,曾用名光亮、方國昌,浙江金華人。1945年發起組織民建,歷任民建理事、常務理事,民建全國會務推進委員會委員、常委,民建總會委員會副主任委員,民建第一、二屆委員會副主任委員。新中國成立后,歷任華東軍政委員會顧問,勞動部副部長。第一、二、三屆全國人大常委。第一屆全國政協常委兼副秘書長,第一、三、四屆全國政協常委。

施復亮同志原名施存統,是中國社會主義青年團(共青團的前身)第一屆中央執行委員會的第一任書記,后來是中國民主建國會的主要發起人和領導人之一,并始終擔任重要的領導職務。自從五四運動以來,他為了祖國的富強,長期努力工作,翻譯和寫作了不少馬列主義著作,對我國民主革命事業做出了重大貢獻。

施復亮1899年出生于浙江省金華縣葉村的一個貧窮的農民家庭。他在本村念過二年私塾和小學,1917年夏,他在舅父的幫助下進入杭州第一師范學校。校長經亨頤是當時的進步人士。施復亮在杭州結識了沈端先(夏衍)等青年,時相往來,談論時事。

1920年初,施復亮結識了當時為青年熱烈擁護的《新青年》雜志主編陳獨秀和一些別的同志。他們受俄國社會主義革命的影響,開始討論走十月革命的道路。這一年,施復亮同陳獨秀、陳望道等在上海澄衷中學舉行了有500多人參加的第一次紀念“五一”的集會。大會以后,施復亮參加了以《新青年》雜志社為中心的籌建中國“共產黨”組織的集會。在一起的有陳獨秀、李漢俊、陳望道、李達、俞秀松、陳公培、沈玄廬等,不久即成立了中國第一個“共產黨”發起組,著手籌建中國共產黨。《新青年》雜志就成為機關刊物,除宣傳馬克思主義、指導工人運動、推動各地建黨活動之外,并把領導青年運動、組織社會主義青年團作為一項重要任務。施復亮積極參加當時的各項工作,成為站在運動前線的積極分子。

?

施復亮青年照

?

投向革命 編輯《先驅》

俄國十月革命勝利后,日本文化界翻譯出版了大量的有關著作,成立了共產黨的組織。當時我國有許多進步青年在日本留學,在思想上受到影響。施復亮帶了一份黨綱草案去日本,既為在留學生中發展組織,也為了學習馬克思主義理論,考察日本的社會主義運動。

施復亮在日本住了近一年半。他一方面刻苦學習日文,研究馬克思主義理論,另一方面與日本進步人士宮崎龍介等交往,而更多的是與日本共產黨人山川均等研討有關共產主義的理論與實際問題。在這個時期中,他的學習進步很快,為以后傳播馬列主義的工作打下了基礎。日本政府對于施復亮的行動早已加以監視并于1921年12月將日共幾位同志和施復亮一起逮捕。施復亮在東京監獄被關押了半個月左右,被驅逐出境。

1922年初,施復亮由日本回國,陳獨秀即委派他領導社會主義青年團臨時團中央的工作。原在北京出版的團中央機關報《先驅》雜志搬到上海出版,施復亮負責《先驅》的主要工作。《先驅》共出版了25期,他主編了17期,到1923年8月15日停刊,改出《中國青年》,才改由惲代英主編。

1922年5月,中國社會主義青年團第一次全國代表大會在廣州召開,提出了“打倒帝國主義”、“打倒軍閥”的政治口號,并制定了團的綱領和章程,選舉張太雷、蔡和森、俞秀松、高尚德、施復亮等組成中央執行委員會,并由施復亮擔任書記。這一時期,施復亮作為團的書記,主編《先驅》占去他很多時間,同時他也進行了大量的實際工作。他曾用“方國昌”、“光亮”等代名、筆名,寫文章,作報告,參加群眾性政治活動。1923年,社會主義青年團在南京召開第二次全國代表大會時,他仍被選為團中央委員,但因他幾年來疲勞過度,患了嚴重的神經衰弱癥,無力擔任繁重的工作,團中央同意他休養。

?

施復亮與妻兒合照

?

痛遭挫折 發憤譯著

1924年,在孫中山主持下,中國國民黨在廣州舉行有共產黨人參加的第一次全國代表大會,通過了由共產黨人起草的以反帝反封建為主要內容的宣言,奠定了國共合作的基礎。中國共產黨為了培養革命干部,在上海成立了有名的上海大學,黨的許多領導人如瞿秋白、鄧中夏、惲代英、蕭楚女等都在這里教課。施復亮在這里任教達二年之久,直到1926年9月才離開。他除了認真教書,團結、幫助學生走上革命道路以外,還積極參加社會工作和政治活動。1925年5月30日發生了有名的“五卅”慘案,上海大學的學生站在運動的最前線,施復亮給他們以很多鼓勵和指導。7月,戴季陶出版題為《國民革命與中國國民黨》的反動小冊子,攻擊馬克思的階級斗爭學說,施復亮雖是戴季陶的朋友,還受到過戴在生活上的資助,但是,他同陳獨秀、瞿秋白、惲代英等一起,先后發表文章,義正詞嚴地對所謂戴季陶主義進行了尖銳的批判。11月,國民黨右派召開反共的“西山會議”,施復亮在1926年初寫了一篇長文《反對西山會議》,對之進行了嚴厲的批判。就在這個時期,他和上海大學的女學生鐘復光結婚,開始用施復亮的名字,“復光復亮,宗旨一樣,攜手并行,還怕哪樁”,表示了親愛無間,共同奮斗的意思。

1926年9月,施復亮離開上海大學,到了當時革命策源地廣州,在中山大學、黃埔軍官學校、廣州農民運動講習所任教,講授政治經濟學,宣傳國民黨和國民革命的理論,這批講稿編成一冊,行銷很廣,影響很大。

1927年是革命與反革命斗爭非常激烈的年代。2月間施復亮離開廣州到了漢口,在設于武昌的中央軍事政治學校(原名黃埔軍校武漢分校)擔任教官,不久又擔任政治部主任。當時軍校的政治總教官、黨委書記是惲代英。遇有較重要的事情,施復亮總是向惲代英報告請示。

不久,蔣介石在帝國主義和江浙財閥的支持下,撕下了革命的假面具。上海發生“四一二”大屠殺。后來,汪精衛與蔣介石勾結在一起,實現所謂“寧漢合作”,實行清共。轟轟烈烈的第一次國內革命戰爭遭到慘重失敗。

在嚴重的白色恐怖面前,所有的革命者都受到了考驗。施復亮認為終身恨事的,是在革命轉折的關鍵時刻,他彷徨苦悶,不知何去何從。他雖然長期鉆研馬克思主義,但馬克思主義的普遍真理如何同中國革命實踐相結合,特別是在民主革命時期如何看待資產階級的作用,是一個復雜的問題。就在這種情況下,施復亮從急行的列車上掉了下來,在武昌家中隱居,寫了一篇《悲痛中的自白》,脫離了黨,鑄成了他以后經常悔恨的錯誤。

施復亮盡管脫離了黨,但他憎恨國民黨的殘殺,為遭害的同志哀痛。他退黨后,幻想改變國民黨的罪惡做法,恢復孫中山的三大政策,曾一度參加過國民黨的改組派,終因意見不合而退出。從1929年到1936年的悠長歲月里,他從事譯著馬克思主義和革命理論的著作,翻譯出版了大量進步書籍。在第一次大革命前,他發表的《馬克思學說概要》、《馬克思主義和達爾文主義》等書,受到青年們的普遍歡迎。1929年后,他編著了《資本論大綱》、《經濟科學大綱》、《社會意識學大綱》、《唯物史觀經濟史》、《現代唯物論》、《社會進化論》、《蘇俄政治制度》等20余種譯著,宣傳馬克思主義和社會主義革命。在當時白色恐怖彌漫下,這些書經常遭到查禁,施復亮賴以生活的稿費、版稅收入自然很微薄。為節約日用開支,他同鐘復光曾回到家鄉葉村,住了一年半。但是,這些書籍為傳播馬克思主義,宣傳社會主義革命起到了有益的作用,幫助許多青年走上了革命的道路。

?

施復亮故居里的簡介

?

在譯著的同時,他不斷地自我反省,為自己的錯誤而內疚。他在1932年4月間寫的《中國現代經濟史》的序言中就表達了自己的懺悔心情。后來他在1937年出版的《民主抗戰論》一書中更是沉痛地說:“八九年來,我的良心常常受著責備。愧對過去那些共過患難的朋友和同學。他們為了革命而犧牲了,而我卻還茍且偷生于人世。我因一時的認識錯誤而不能革命到底,我沒有他們那樣勇敢作壯烈地犧牲,我只有感到慚愧和不安。”但是,正如他自己所說的:“我在今天還勉強可以自慰的,就是直到今日為止我還沒有存心欺騙過群眾,沒有做過損人利己的事,沒有走上升官發財的道路,沒有為了窮苦而做過違背自己良心的事,說過違背良心的話。”這是很中肯的自我批評。“過而能改,善莫大焉。”對于施復亮同志,人民是諒解的。

1931年日本帝國主義侵占東北。“九一八”事件的發生,對于埋頭書桌的施復亮是一聲驚雷,他再也不甘于閉門譯著,而又奔上了戰斗的前線。

1929年下半年起,中國共產黨在白區的工作得到了恢復和發展。1932年上海發生“一·二八”淞滬抗戰后,人民群眾要求國民黨政府停止內戰,抗日救亡的運動風起云涌,地下黨領導下的救亡團體和活動不斷增加。施復亮恢復了過去革命的激情,投身到抗日救亡運動中去。1932年他在北京師范大學、北京大學、民國大學教書,經常到群眾團體去作報告,在報刊上發表文章,號召抗日救亡。

自1936年以來,民族危機日趨嚴重,救亡運動和救國會組織蓬勃發展。1937年“七七事變”前夕,全國人民要求抗日救國的怒潮達到最高峰。施復亮是文化界救國會重要領導人員之一。他參加會議,作報告,寫文章,工作更為忙碌。早在1932年北京舉行“九一八”周年的群眾大會上,他曾作了一次慷慨激昂的演講,痛斥蔣介石的不抵抗主義,險遭毒手。上海“八一三”抗戰發生后,在短短的兩三個月中他連續寫了數十篇關于抗日救亡的文章,發表在《救亡日報》、《文化戰線》等報刊上,影響很大。

上海淪陷后,他先到昆明,1940年又到了重慶。在重慶,他經常同黨的領導人往來,受到周恩來副主席很多教育幫助。這時候,他進一步認識到黨領導民主革命的政策方針是完全正確的,更加認識到自己過去的主張是抹殺階級矛盾、害怕階級斗爭的小資產階級調和主義的錯誤。在黨的統一戰線的影響和黨員同志的具體幫助下,重慶各派政治力量活躍起來。施復亮積極參加各種群眾性的政治活動,配合黨的政策方針,反對國民黨的獨裁政治,反對壓迫民眾,反對消極抗戰,反對對日妥協的陰謀。施復亮參加聚餐會、座談會、報告會等群眾組織,揭露國民黨的假抗戰、真反共的陰謀,為抗戰到底、爭取最后勝利獻計獻策、奔走宣傳。為此,國民黨政府對他進行了監視。在1941年1月發生震驚中外的皖南事變,國民黨反動派犯下了滔天罪行的時候,由于種種原因,有些人害怕起來,唯恐連累自己。施復亮和他的夫人一同被雇用他們的印書館和書局解職,日常生活遇到了困難。這時,國民黨假借民意,設立所謂民意機關,要找一些人撐門面。施復亮由于有一定聲望,國民黨就派人前來利誘,邀請他去參加工作。施復亮予以嚴詞斥責,拒絕做國民黨的官。不久,他由胡子昂、鄢公復等介紹,到四川省銀行經濟研究處工作,編輯《四川經濟季刊》,才把生活安定下來。這時,他精力充沛,情緒很高,接連寫了不少有關抗日救國的論文,單在《新民報》上就寫了《經濟漫談》近百篇,批評國民黨的戰時經濟政策,呼吁改善人民生活,反對獨裁,要求民主。

在整個抗戰時期,施復亮走出象牙之塔,以旺盛的生命力,大聲疾呼,口誅筆伐,為抗日救亡盡了他的力量。

?

1949年9月25日北京民建中央委員合影(3排右1為施復亮)

?

抗日勝利 民主建國

到了抗戰后期,太平洋戰爭發生以后,有識之士已經預見到日本敗局已定,紛紛議論戰后中國的前途問題。為了反對國民黨獨裁,爭取人民民主,在中國共產黨的影響和指導下,幾個政治組織、人民團體在重慶建立起來。施復亮對于民主建國會的創建和發展,是極其辛勞,做出了很大貢獻的。

施復亮對戰后中國前途問題非常關心。他回想第一次大革命時,不能正確對待資產階級是一個重要問題。當時施復亮對于這個問題的認識也是模糊的。后來,黨和毛澤東同志對這個問題作了科學的分析和明確的指示,毛主席說:“拿資本主義的某種發展去代替外國帝國主義和本國封建主義的壓迫,不但是一個進步,而且是一個不可避免的過程。它不但有利于資產階級,同時也有利于無產階級。”“中國共產黨的政治路線的重要一部分,就是同資產階級聯合又同它斗爭的政治路線。”施復亮由此受到啟發,明確地認識到中國的革命只能由無產階級領導,而為帝國主義服務的大資產階級是革命的對象,受到帝國主義壓迫的愛國的中小資產階級是可以爭取過來作為民主革命時期的同盟軍的。施復亮由此想到,自己最好能為貫徹黨對民族資產階級的政策做些工作。他在重慶先后參加“星期五聚餐會”、“中國經濟事業協進會”等團體的活動,也結識了一些工商界的朋友,他認為能在這方面做些工作是很有意義的,曾把這個愿望同當時在重慶的黨的領導人表示過,受到黨的鼓勵。

1945年8月,日本帝國主義投降。抗戰8年,勝利結束,國民黨反動派想獨吞勝利果實。8月28日,毛澤東主席親臨重慶,同國民黨政府談判國共協議和建設新中國的方案。施復亮同其他進步人士一起受到毛澤東主席、周恩來副主席等領導同志的接見,聆聽他們的教誨,受到很大的鼓舞。他自恨過去由于認識上的錯誤,對不起黨,現在他下定決心,要堅決跟黨走,為黨的事業貢獻余生。這種想法,他不止一次地向鐘復光傾吐,要互助互勉,共同前進。在黨的影響、幫助下,好幾個人民團體和政治組織成立起來。他聽了毛主席、周恩來副主席的幾次講話,想到民族資產階級在戰爭勝利后的作用和革命中的地位和前途,認為也應該有一個組織,用以對他們進行爭取、團結以至改造的工作。

民主建國會是在黨的政策影響下和幾位地下黨員的幫助下建立起來的,成員大部分是工商界人士,也有一些與工商界有關的知識分子。最早的發起人是國內著名的教育家黃炎培和他主持的中華職業教育社的楊衛玉等人。黃炎培等人聽了毛主席的講話,認為戰后我國要發展工商業,民族資產階級也要有一個自己的組織。于是,他聯系了遷川工廠聯合會的胡厥文,又邀約了原救國會領導人之一章乃器,同時把施復亮作為有名的經濟學家邀約參加,一起籌備討論。這是符合施復亮的心愿的。針對當時的獨裁政治,大家認為要建國必須首先要有民主,所以把組織定名為民主建國會。施復亮是當時民建會的負責人之一。胡子昂是重慶參議會的議長,不便公開出面,而給予了多方面的支持。開始的時候,民建會表示自己中立于國民黨和共產黨之外,表明“不右傾、不左袒”的所謂“中間路線”。施復亮一方面照顧到多數人的意見,同時對于“中間派”也有他的看法。他后來在一篇文章中說:“中間派決不是中立派,在民主與反民主之間決不能中立。中間派也不是調和派,在是與非之間也無法調和。”他主張的,是“堅決反對保守反動的道路”的中間路線。

國民黨反動派為了平息全國人民反對獨裁、要求民主,反對內戰、要求和平的怒潮,更重要的還由于全國內戰的準備尚未完成,而于1946年1月被迫召開了有國民黨、共產黨、民主同盟以及社會賢達等代表參加的政治協商會議(后來稱為舊政協),達成了和平建國綱領,以及軍事、憲法草案、政府組織、國民大會等問題的五個協議。這是國民黨政府的騙人花招,根本沒有履行的誠意。重慶的一些政治組織、人民團體為了敦促國民黨履行協議,2月10日在重慶較場口召開“陪都各界慶祝政治協商會議成功大會”,施復亮和章乃器作為民主建國會代表前去參加。國民黨反動派有計劃、有組織地安排了特務打手,破壞了這次會議,許多代表被重打致傷。施復亮是受傷最重的一個,胡子昂用自己的小汽車,由鐘復光陪同,把他送到醫院。周恩來副主席和各界代表都到醫院慰問,各地紛紛發來慰問電信。反動派的暴行不僅沒有達到他們的罪惡目的,反而激起了全國人民的憤怒,也教育了一些保持所謂“不偏不倚”的中間態度的團體和人們,使他們認識到在獨裁和民主、內戰和和平、愛國和賣國等大是大非問題面前是不能保持中立的。施復亮在醫院經過檢查和服藥治療后,昏昏沉沉地躺在四川省銀行宿舍床上,忍受著傷痛,還是斷斷續續地口述,由鐘復光筆錄,寫了一篇充滿激情的《憤怒的抗議》文章,在《新華日報》上發表。他受了這一次毒打,認定國民黨已無可救藥,更加堅定了只有跟著共產黨走,中國才有前途的信心。

?

1951年施復亮(前排左1)在勞動部送別蘇聯專家時合影

?

國民黨與共產黨簽訂的“雙十協定”墨汁未干,蔣介石悍然發動全面內戰。偉大的解放戰爭開始,不到3年時間,國民黨皇朝被徹底摧毀。在重慶白色恐怖嚴重的時候,黨幫助施復亮全家遷往上海居住。1948年5月,民主建國會和其他民主黨派一起響應共產黨的“五一”號召。是年冬季,施復亮到了香港;接著,他同章乃器、孫起孟兩位同志被推選為參加新政治協商會議的籌備會代表,后又加推吳羹梅參加籌備會。1949年他參加黨組織的東北參觀團,到老解放區參觀學習;是年4月他回到北平,政治協商會議全國委員會成立,他被選為常務委員兼副秘書長。毛主席在香山邀民主建國會的幾位領導人談話,勉勵大家要為解放上海而努力。施復亮立即報名,參加陳毅將軍的大軍南下。上海解放后,他擔任華東軍政委員會的顧問。他同陳毅將軍是舊交,他激動地對陳毅訴說了自己的經歷,批評自己過去思想不堅定的錯誤。陳毅同志對此十分贊賞,并肯定了他協助黨所做的統戰工作。陳毅同志對他熱情的鼓勵,使他很感動,他表示一定要貫徹黨對民族資產階級的政策,盡自己的力量,做好工作。

1949年10月1日,毛主席在天安門向全世界宣布:“中華人民共和國中央人民政府今天成立了。”施復亮站在天安門城樓上,聽到毛主席洪亮的聲音,感動得熱淚潸然而下,下決心要多做工作,報黨報國,彌補自己在過去一段時間的缺陷。

中華人民共和國成立后,施復亮被任命為勞動部副部長,部長是李立三。他一方面辦理勞動部的工作,一方面仍全力推動民主建國會的工作,擔任民建中央委員會常務委員、副主任委員、組織委員會主任委員。他和黃炎培、章乃器3人是民建中常會的主要負責人。他作為勞動部副部長當然要保障工人的利益,作為民族資產階級的黨派的負責人,又要代表民族資產階級的合法利益。為了正確理解和處理黨的“勞資兩利”政策,他有問題就向上級請示,然后按照具體情況予以處理。施復亮對毛主席非常敬仰,在業余時不倦地反復學習毛主席的著作。“五反”運動后,工商界中不少人曾出現畏難、消極情緒。1952年底,他率領民主建國會和全國工商業聯合會的干部,到上海去調查勞資關系問題,鼓勵上海工商業者解除顧慮,積極經營,除了個別談話、小型座談外,他還在大光明電影院作了一次有大規模的報告會。但是,正在他想把余年全部貢獻給黨、努力為人民多做一些事情的時候,他因操勞過度而得了半身癱瘓癥,不得不進醫院治療,醫生要他出院后作較長期的休息。中央統戰部和勞動部都來電慰問,富于感情的施復亮非常激動。他在病床上給李立三、李維漢兩位部長寫信,又一次對自己過去的錯誤做了檢討,并對黨的關懷表示衷心感謝。他在信中說:“在1927年以前,我與你們曾共過患難,但在1927年8月以后,由于我認識錯誤,意志不堅,中途脫離革命。雖然你們不曾當面責備過我,但我至今內疚于心。解放以來,你們給我以很好的工作機會,但我自己總覺得工作太少,享受太多,常感不安。”實際上,他在病中并沒有完全休息,還是經常關心和推動民主建國會工作的開展。

?

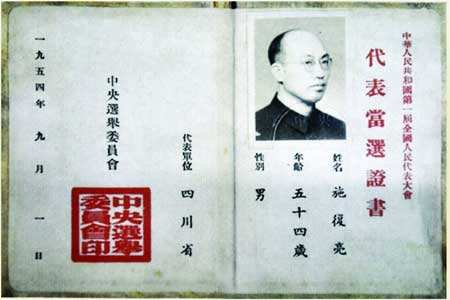

施復亮代表當選證書

?

施復亮同志一生為人耿直廉潔,生活樸素,仗義疏財。他出身勞動人民家庭,知道人民的疾苦。解放前,他在教書、寫作上略有積蓄,就把錢捐助別人。解放后,他感到愧對黨和國家所給的待遇,仍然節衣縮食,把工資中除生活費之外的部分全都積蓄起來,等待有機會“交還國家”。他曾捐款給老家葉村生產隊辦學校;給《工人日報》捐款,救濟上海無業工人;抗美援朝時,他捐出了當時的全部積余;在河北大水及邢臺地震時,他也各捐了2000元;……在他臨終時,沒有給子女留下1分錢。

中國共產黨對于一切有功于革命的人總是非常關心的,對于施復亮就是如此。例如,1947年和1948年解放戰爭正在勝利進行,國民黨反動派在白區對人民進行殘酷鎮壓,黨處在地下,對革命人士還是千方百計地予以照顧和保護。當時施復亮找不到工作和住處,在日報上刊登了一則找房啟事,就有一位素不相識的人叫周庚的,接他的全家去一起住,一起生活,從不收他的房租。他對周庚特別感激,直到解放以后很久,才知道周庚是地下黨員,當時是奉黨的指示來幫助他的。解放戰爭時期,也是黨派人護送他在老家的子女通過動亂的戰場來到剛解放的上海的。在他癱瘓后,毛主席、周總理曾多次當面關懷過他的病情,使他感動得流淚。

施復亮雖然長期在家養病,但沒有一天不關心國家大事,沒有一天不想再給黨做工作。1966年下半年,“文化大革命”發生,施復亮看在眼里,悶在心里。為一批老同志遭到迫害而傷心,為黨和國家的前途而擔憂。他曾經不止一次拒絕為前來“外調”的人提供不符事實的材料。不久,他自己和他的老伴也都受到沖擊,由于周總理的干預,才沒有受到太大的迫害,但他的病情因之日重,終于在1970年11月底含恨逝世。

施復亮同志一生為革命盡心竭力,做出了貢獻,黨和人民是不會忘記他的。他雖然走過了曲折的道路,但終于又跟上來了,一直到逝世。黨對這樣的同志,是肯原諒而決不會歧視的。事實證明,也是如此。

?

施復亮(左)、施光南故居

來源:民建中央網站